Quando mi sono trasferita a Milano, l’ho fatto ricordandomi la frase di una ragazza a un falò, una di quelle che guardi perché ammiri perché un po’ vorresti essere lei, bella, con la chitarra in braccio e proveniente dalla city, mentre inventiamo su due piedi canzoni sulle cerette e sul ciclo quando ancora non sapevamo cosa significasse essere femministe, quindi eravamo ancora più trasgre. Lei mi disse: tu ameresti Milano, è piena di eventi, concerti, cose da fare. Mi fa sorridere pensare che qualche giorno fa, due mie amiche che non si conoscono (sì, sto guardando proprio voi), in contesti diversi, mi abbiano detto che io sono più tipa da Roma. Ho vissuto a Milano non vivendola, ma attraversandola in metro. L’ho sentita ad ogni meeting, sugli accenti degli altri, nei posti cool dove vai a fare le conference come i vip, abbondando con gli inglesismi. Ho visto la Fashion Week dai vagoni della M2 e i concerti dalle persone che incrociavo sul ponte di Assago, perché di fatto il lavoro mi ha sempre portata in provincia. Ho conosciuto Roma attraverso i racconti altrui e visitandola più spesso in contesti in cui era più un bellissimo sfondo a dei momenti emozionali, una città che significava più *lei*, i miei amici e la carbonara piuttosto che il Colosseo, la storia, la gente attorno. In macchina e negli autobus, sempre da ospite, sempre accudita. E quindi si può dire che mi sono trasferita a Milano perché è la prima città che mi ha fatta sentire come volevo essere: invisibile e grigia, perché così avrei potuto guardarmi e dipingermi come ciò che volevo e non qualcosa che ti viene imposta dal paesino. Ma le circostanze della vita mi hanno portata comunque lontana dalla city. Ora sto guardando The Bold Type, un telefilm su tre ragazze che lavorano per una rivista di moda e mi è venuta voglia di andare a New York. Vedi? Siamo pien@ di possibilità, potremmo fare le valigie adesso e boh, partire per l’ignoto, eppure le troppe opzioni possibili ci immobilizzano. Mi immobilizzano.

Cosa voglio? Le città danno qualcosa o sei tu a trovare la chiave di lettura che vuoi in ogni angolo? In una puntata del telefilm che citavo sopra, una delle protagoniste sfogliava il suo passaporto e raccontava che in ogni posto in cui è stata ha scoperto una parte di sé stessa. Io mi rendo conto che Milano la associo alla mia indipendenza e alla tranquillità di ‘essere in potenza’, Roma al calore degli amici (e della carbonara?) e l’assaggio di una nuova me che si stava scoprendo (grazie, persona che ha sperimentato assieme a me il mio nuovo aggiornamento), ma è giusto personificare così tanto dei luoghi? Associ o ti hanno associat@ a qualche città nello specifico? Se sì, che città sei?

Boh, scrivimi la tua esperienza, se hai tempo/voglia, vorrei davvero leggere altre storie sul tema.

Ma intanto, dimmi: come te la passi? Io questa settimana stavo sclerando con gli annunci di lavoro, te ne parlo dopo la sigla.

*sigla* Ciao, io sono Anna e tu stai leggendo anneddoti, la newsletter dell’ennesima sconosciuta su internet che appare nella tua mail un po’ a caso come i Testimoni di Geova alla tua porta per parlarti dei cazzi suoi e anche di vita digitale, fenomeni del web e cose lgbtq+. Nel canale Telegram ci trovi video trash, utility varie e riflessioni più brevi, se non c’hai tempo di leggere tutti ‘sti papiri però senti che c’è feeling tra di noi.

Ci avete mai fatto caso, perlomeno nel mondo digitale, che uno dei punti di ogni annuncio di lavoro recita la frase “capacità di mettersi in gioco”?

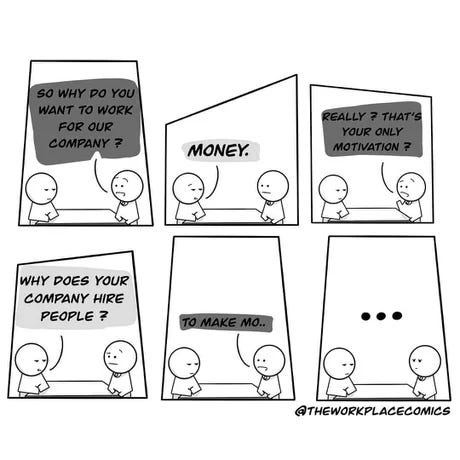

E io sinceramente, tra le tante frasi demmerda che ci ritroviamo a leggere, penso che sia una tra le più irrispettose verso chi sta leggendo l’annuncio. Probabilmente ormai col tempo è diventata una frase placeholder, come Lorem Ipsum o persona dinamica e proattiva o azienda leader nel settore, una di quelle cose che si scrivono tanto per, e qui veniamo ai punti: perché devo dedicare del tempo alla tua richiesta se tu non dedichi del tempo alla revisione del tuo annuncio di lavoro? Domanda retorica, poiché purtroppo c’entrano la domanda-l’offerta e quellecoselà. E se invece mi stai dicendo seriamente che devo avere “la capacità di mettermi in gioco”, cosa mi stai comunicando?

Mettersi in gioco è un’altra frase fatta powered by lingua italiana che è stata scelta come keyword dai lifecoach (scusate per tutti gli inglesismi, è l’aria di Milano, come dicevo prima) per costruirci discorsi motivazionali che implicano l’uscire dalla zona di comfort – come se tipo noi nella nostra vita soprattutto lavorativa stessimo sdraiat@ su un Eminflex con le trapunte di piuma d’oca – e affrontare le sfide.

Sfide, gioco, avventure. Ecco, questa narrativa adrenalinica nella presentazione del lavoro, soprattutto nel settore creativo/tech/startup: ma perché?

Cioè è ovvio che bisogna convincere i candidati a lavorare per te e una storia va raccontata, però perché raccontare minchiate?

Ma Anna, mettersi in gioco significa che non devi stare a riscaldare la sedia, che devi essere attiva, propositiva.

No, questa tesi non mi convince. A me sembra ormai diventata una di quelle frasi che, nel migliore dei casi è appunto la frase da mettere lì per riempire un annuncio e nel peggiore sottintende la necessità che il datore di lavoro ha che tu non prenda il tuo ruolo come fisso-fisso, che sei mutevole, che oggi ci sei e domani no perché quel posto può essere occupato da qualcun@ di più conveniente di te, per millemila fattori.

Devi essere proattiva, dicono, spingendo a fare molto di più di quello che c’è scritto nel contratto. E così il lavoro diventa personale. Non a caso, negli annunci aggiungono pure questo, “devi avere la passione per il marketing e la tecnologia”.

Ecco la romanticizzazione del capitalismo. E non voglio entrare in un discorso politico anche se dovremmo, quanto piuttosto parlare dell’effetto disastroso sulla nostra persona quando si mischiano questi elementi. Attenzione, lavorare non significa attenersi completamente sempre e solo finché morte non ci separi a ciò che prevede la nostra mansione e non creare rapporti con ciò che si sta creando, soprattutto se si parla di progetti creativi, ma troppo spesso mi è capitato di prendere sul personale qualcosa che, appunto, non lo è. Il risultato, per me, è stato distruttivo.

Quindi, continuando a parlare del termine “passione per” negli annunci di lavoro: perché non proviamo a cambiare la terminologia? Passione per la scrittura significa io che scrivo questa newsletter in completa libertà parlando dei cazzi miei, competenze di copywriting significa che studio il tuo brand, elaboro un tone of voice che diventa tuo e rispecchia i tuoi valori aziendali, scrivere per mestiere significa che scelgo tra i sinonimi la parola che comunica l’esatta sfumatura che va comunicata. La mia non è passione, è competenza. Stare appresso ai numeri e ai fogli excel analizzando dati e studiare campagne di marketing affinché si aumenti il fatturato, non è una passione o una vocazione religiosa, è un mestiere. Faticoso. Motivo per cui in altri annunci di lavoro non si scrive “passione per il calcestruzzo” o “passione per le persone malate”. Poveri mestieri creativi, poveri mestieri digitali.

Il problema è che si vuole il passionale senza pagare extra quel fuoco, che spesso fa tutta la differenza perlomeno nel mio mestiere. Ricordo con tenerezza la mia ex responsabile Marketing che leggendo un mio scritto informativo mi diceva “io ti conosco, questa cosa non è scritta da te”. Ma il mio timbro, il mio stile, il mio tono non può mai coincidere col brand che rappresento, avrei voluto risponderle. E, per salvaguardia personale e professionale, attenzione a cedere al soavo richiamo dell’ego. Perché quella era una richiesta travestita da complimento.

Nessuno paga in più la nostra passione. Proattiv@, dinamic@, appassionat@, sono parole che ormai in aziendalese vogliono significare altro. Non riscaldarmi la sedia, non essere un automa, non accettare questo lavoro solo perché devi.

Sarebbe bello poter lavorare per chi rispecchia i nostri valori, sia lato aziendale che lato dipendente. Ma non prendiamoci in giro: per la maggior parte delle volte ci ritroveremo a fare colloqui con compagnie che piuttosto vorresti buttarti dal balcone ma devi accettare qualsiasi cosa perché sei disoccupat@ e persone che sulla carta hanno tutti i requisiti ma ci stanno sulle palle.

Questo è. L’ipocrisia degli annunci di lavoro, che ci porta all’ipocrisia dei colloqui, che inevitabilmente crea delle fondamenta poco solide.

Cosa si fa, allora? Beh, a quanto pare ci si mette in gioco, no?

Che palle lavorare, oh, persone influenti del mondo, quand’è che ci uscite il reddito universale? Così possiamo annoiarci per bene volevo dire vivere la vita al massimo delle nostre possibilità, ovviamente. Vabbè mentre aspettiamo la risposta dei magnati delle decisioni importanti sull’umanità io vi saluto e mi do. Mi fa sempre ridere questo modo di dire perché da un lato penso al darsi e mi chiedo a chi ci si dà quando ci si dà e poi anche alle note, che mi fanno concludere questa newsletter così perché sì.

Ah non dimenticarti di seguirmi (digitalmente, però, perché dal vivo mi perdo): Instagram • Facebook • Dona così posso comprare Ghost 4.0 ogni mese.

Stammi bene. E sii proattiv@.